Mercurio parece un planeta sencillo hasta que se mira por dentro. Su radio es de 2.440 kilómetros, gira alrededor del Sol cada 88 días y su superficie alterna máximas cercanas a 430 grados y mínimas de unos 180 bajo cero por la falta de una atmósfera capaz de retener calor. Sin embargo, el dato que lo vuelve incómodo para la teoría es su estructura. La NASA resume el problema con una cifra difícil de ignorar. El núcleo metálico tiene un radio de unos 2.074 kilómetros, cerca del 85% del radio total del planeta. La envoltura rocosa queda reducida a unos 400 kilómetros.

En términos de formación planetaria, esa desproporción es un desafío porque Mercurio debería haberse comportado como un planeta rocoso más. En el disco de gas y polvo que rodeó al Sol joven, la zona interior se considera un entorno hostil para retener sustancias volátiles, las que se evaporan con relativa facilidad. Sin embargo, las mediciones de la misión MESSENGER mostraron un Mercurio sorprendentemente rico en elementos volátiles como potasio, azufre, sodio o cloro, un resultado que descarta parte de los escenarios clásicos que asumían un calentamiento suficiente como para “secar” al planeta. Y, pese a las temperaturas extremas, también hay indicios de hielo de agua en cráteres polares en sombra permanente, un hallazgo que MESSENGER reforzó con observaciones y modelos térmicos.

La consecuencia es que Mercurio encaja mal en casi todos los relatos simples. Si nació cerca del Sol, cuesta justificar que no creciera más, dado que el material del disco debía estar disponible. Si nació más lejos, hay que explicar cómo migró hacia el interior sin perder sus rasgos químicos. Y si su gran núcleo es el producto de un episodio violento (un impacto gigantesco que despojó manto y corteza), queda por aclarar por qué no desaparecieron también los volátiles y por qué no quedó un satélite asociado a los escombros.

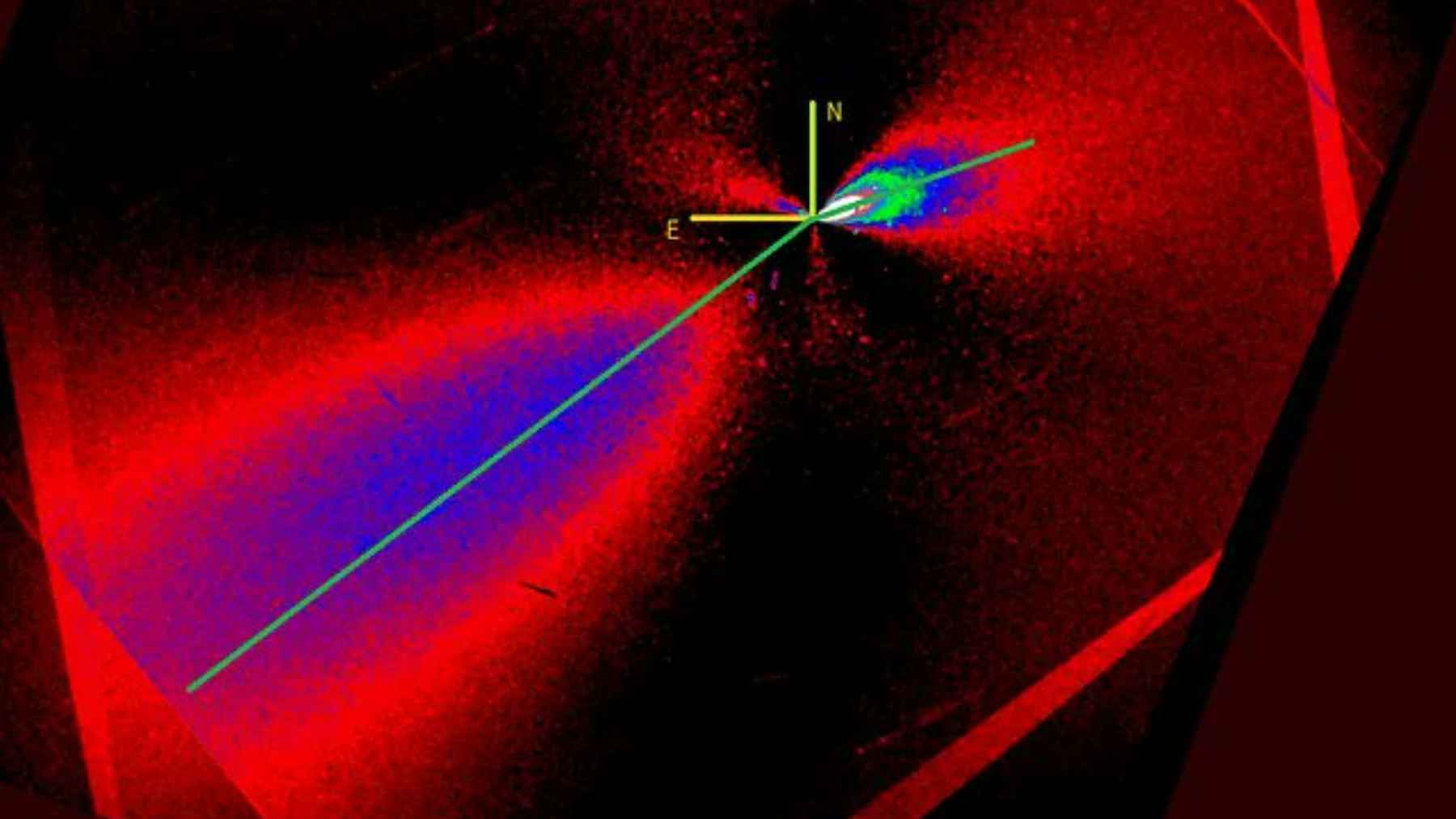

Ahí es donde entra BepiColombo, la misión conjunta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la japonesa JAXA. La ESA mantiene como fecha de llegada noviembre de 2026, tras un largo viaje con asistencias gravitatorias. La arquitectura no es menor. Serán dos orbitadores operando a la vez, uno más cercano a la superficie (MPO) y otro en una órbita elíptica para estudiar el entorno espacial y la magnetosfera (Mio).

El punto fuerte de la misión es que no busca una sola prueba, sino un conjunto de restricciones. Cuando las naves se separen, el MPO podrá mapear composición y mineralogía con instrumentos en rayos X y en el infrarrojo, además de medir la topografía con un altímetro láser para reconstruir la historia geológica y térmica del planeta. En paralelo, la combinación de magnetómetros y detectores de partículas de ambos orbitadores aspira a precisar cómo interactúa Mercurio con el viento solar, una pieza relevante para entender qué materiales puede perder, cuáles puede conservar y con qué ritmo.

El interés no se limita a nuestro sistema solar. Mercurio es un laboratorio natural para interpretar exoplanetas rocosos muy cercanos a sus estrellas, donde también se observan mundos densos y ricos en hierro. Resolver si el “planeta improbable” es una rareza fruto de una colisión, un caso de migración temprana o una consecuencia razonable de cómo se reparte el material en los discos protoplanetarios afecta a la lectura que hacemos de esos sistemas lejanos.